康威定律与软件工程

[TOC]

康威定律与软件工程

一、简要摘要

康威定律(Conway’s Law)是软件工程领域中影响深远的理论之一,最早由计算机科学家 Melvin E. Conway 于 1968 年提出,其核心观点是:“任何设计系统的组织,其最终产出将不可避免地反映出其内部的沟通结构。” 这一理论揭示了组织结构与系统架构之间的深层映射关系,即软件产品的结构与功能边界,往往并非完全依据技术需求或最优方案设计,而是高度依赖于开发组织内部的分工方式与沟通机制。

例如,若一个组织由四个小组共同协作开发一款编译器,那么这一编译器的架构极有可能分为四个相互独立的模块,分别对应这四个小组的职责。这种设计并非出于工程逻辑的最优化,而是源于组织结构的现实限制。大量实证研究已证实了这一规律的普遍性。

这种现象背后有着深刻的组织动因。在大型企业中,管理者的地位往往与其团队规模和资源预算挂钩。因此,为了扩大影响力和话语权,管理层倾向于扩充团队规模。这种组织膨胀最终导致项目人员过多,迫使软件架构进行人为的模块划分以“分配任务”。也就是说,系统结构是被“组织需要”而非“工程需要”所塑造的。

进一步地,康威定律也解释了为何大型企业的软件系统普遍呈现高度复杂性。除了组织结构膨胀带来的自然架构扩张,软件工程师群体中普遍存在对复杂系统的某种崇拜心理——认为架构越复杂,越能体现技术实力。这导致某些大型公司的复杂系统被误认为是“先进设计”的代表,进而在业界形成一种不良示范。许多中小型项目为追求“对标行业大厂”,盲目模仿其复杂设计,从而陷入了不必要的架构膨胀中,忽视了简洁、高效、可维护才是大多数项目更需要的品质。

因此,理解康威定律不仅有助于识别架构复杂性的根源,也提醒我们在软件系统设计中,不能盲目迁就组织边界,而应主动推动组织与技术架构的良性对齐。本文将从康威定律的理论基础出发,结合 PyTorch 深度学习框架的架构演进与个人开源项目开发实践,探讨这一理论在当代软件工程中的实际应用及其对未来团队协作与系统设计的启发。

二、背后的原因与理论基础

康威定律(Conway’s Law)最早由美国计算机科学家 Melvin E. Conway 于 1968 年在其论文《How Do Committees Invent?》中提出,核心论断为:

“Any organization that designs a system (broadly defined) will produce a design whose structure is a copy of the organization’s communication structure.” —— Melvin E. Conway, 1968

译为中文即:“任何设计系统(广义)的组织,其最终产出都会反映该组织的沟通结构。” 这一简洁而深刻的观点,首次从组织行为学的角度揭示了技术系统设计与开发团队沟通模式之间的镜像关系。

尽管 Conway 提出的理论具有很强的直觉性和解释力,但由于当时缺乏实际案例支撑,其论文最初被《哈佛商业评论》拒稿,未能引发广泛关注。直到 1975 年,IBM 资深工程师 Fred Brooks 在其经典著作《The Mythical Man-Month》中引用并延展了康威的思想,结合 IBM OS/360 操作系统的开发经验,论证了组织结构对软件架构设计的深远影响,康威定律才逐渐进入软件工程研究与实践者的视野,成为软件架构领域的重要参照。

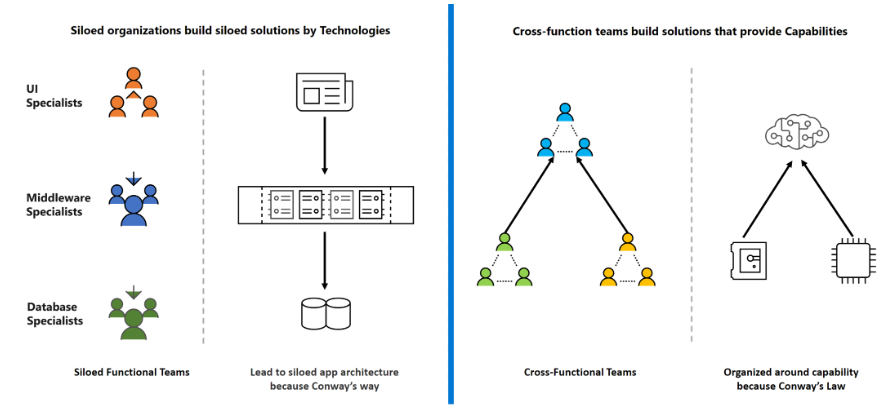

从理论视角看,康威定律本质上是一种组织行为与系统设计之间的因果映射模型,它并非“物理定律”那样的自然规律,而是人类组织运作方式在人造系统上的必然反映。这一思想也得到了现代技术管理领域的高度认可。根据 Splunk 博客对该定律的解读,其核心强调的是:

组织成员之间如何沟通、如何协作、如何分工,将直接决定他们共同开发的系统最终呈现出来的形式。

在软件开发过程中,沟通结构的复杂性和清晰度,往往在无形中影响着系统的模块边界、耦合度与职责划分:

- 沟通顺畅、职责明确的团队,更容易产出清晰的模块化架构,拥有高度内聚、低耦合、接口明确的系统设计;

- 沟通阻塞、组织碎片化的团队,则往往导致系统内部存在重复逻辑、边界不清晰、职责混乱等问题,降低可维护性。

从管理视角来看,大型组织的层级结构和职责划分,必然影响团队之间的沟通方式与信息传递路径。这种结构性沟通成本,在实际项目中会以架构边界的形式“固化”在系统中。例如,一个开发部门与另一个测试部门之间沟通缓慢或壁垒重重,就容易导致测试逻辑在系统架构中被孤立或冗余化。因此,系统架构并不是完全根据“技术最优”来构建的,而是“现实组织结构的物化反映”。

此外,管理机制也是康威定律生效的重要驱动力。在许多企业中,尤其是大型企业中,管理者的晋升往往依赖于其团队规模与项目预算。这种现实促使管理者不断扩大团队,从而引发“组织结构膨胀”,导致更多人力需要“被安置”进某个系统模块中,系统架构也因此随之扩展乃至臃肿。这种情况下,系统的复杂性并非技术需求驱动,而是“组织政治”的产物。

当下在开源软件、微服务架构、分布式团队等现代开发场景中,康威定律更是频频被验证。例如,开源项目中贡献者来自不同组织或地区,其模块边界往往体现为协作者之间的信任、沟通频率和协作模式;而在企业内部,微服务系统常常沿着团队分布进行服务拆分,这种做法本质上也是康威定律的现实体现。

综上,康威定律的本质在于提醒我们:组织结构是一种不可忽视的架构约束条件。理解它,有助于我们更清晰地设计系统边界、识别潜在的协作风险、优化组织沟通,并在软件架构和团队管理之间建立更具适配性的协调机制。

三、总体解析:四条康威定律的解读与启示

随着软件系统的日益复杂,组织结构与技术架构之间的互动关系也愈发重要。Melvin E. Conway 在其1968年的论文中虽只提出了一条核心论断,但后来在工程实践与管理理论的演绎中,被归纳为更具解释力的四条推论。这些推论不仅揭示了技术架构的“组织映射效应”,也为架构优化提供了组织学视角的思考路径。

| 序号 | 推论内容(英文) | 中文释义 |

|---|---|---|

| 1 | Communication dictates design | 组织沟通方式会通过系统设计表达出来 |

| 2 | There is never enough time to do something right, but there is always enough time to do it over | 时间再多也难以一次性做对,但总有时间重新做一遍 |

| 3 | There is a homomorphism from the linear graph of a system to the linear graph of its design organization | 系统结构图与设计组织结构图之间存在一种异质同态关系 |

| 4 | The structures of large systems tend to disintegrate during development, qualitatively more so than with small systems | 大型系统在开发中更容易失控崩解,且远甚于小系统 |

🔹 第一条:Communication dictates design

组织沟通方式决定系统设计方式

这是康威定律最为核心也最直观的表述。系统的模块划分、调用结构乃至功能布局,往往受制于开发组织内部的沟通模式与协作形式。团队之间的职责边界、会议频率、信息传达路径,都会在无形中塑造最终的架构轮廓。也就是说,系统不是凭空设计出来的,而是沟通结构在代码中的镜像。

启示:高效沟通能催生清晰的模块边界与合理的解耦关系,而沟通受阻则会引入架构割裂、职责交叉等问题。架构师在做模块划分时,不应只考虑“技术合理性”,更应结合实际的团队构成与沟通能力进行组织匹配设计。

🔹 第二条:There is never enough time to do something right, but there is always enough time to do it over

永远没有足够的时间一次做对,但总有时间做完一件事

这条定律更像是一种“项目管理规律”,道出软件开发中快速交付 vs 架构质量之间的矛盾:现实中的开发通常难以一次性做到理想结构,但最终总会“赶出来一个可交付版本”。然而,第一次的妥协往往会留下技术债务,导致后期需要不断“返工修补”。

启示:组织应承认架构设计是一个渐进优化过程,在初始设计中预留演进空间,留出技术债还款的机制,防止短期妥协演变为结构失控。治理“重做”是制度问题,接受“第一次不完美”则是现实智慧。

🔹 第三条:There is a homomorphism from the linear graph of a system to the linear graph of its design organization

系统结构图与组织结构图之间存在一种“同态映射”

这是一条数学式的推论,强调系统的依赖图与组织的沟通图之间存在映射关系。尽管系统和组织在形式上看似不同,但它们在结构复杂度与耦合方向上存在形态相似性。也就是说,组织中谁与谁对接,系统中模块就可能谁调用谁,两者不是偶然重合,而是结构上的必然结果。

启示:当我们试图重构系统结构、简化依赖图时,往往也需要同步优化组织间的接口职责、流程配合乃至沟通流程。技术重构不能脱离组织现实,否则会被“组织惯性”拉回旧有形态。

从 DevOps 的角度来看,组织必须进行优化,才能快速响应客户需求。 拥有、设计和实现其应用程序和系统的团队在具有以下特征的体系结构中找到了最高级别的自主权:

- 支持不断变化的进化体系结构

- 可部署性

- Testability

🔹 第四条:The structures of large systems tend to disintegrate during development, more so than small systems

大型系统在开发过程中更易崩解,远甚于小系统

这是对软件系统“不可控性”的重要洞察。系统越大,参与者越多,沟通链条越复杂,组织同步成本越高,也就越容易出现结构紊乱、协作失衡、接口失配等问题。更重要的是,大系统中的局部优化容易牺牲整体架构一致性,导致系统最终**“结构解体”**。

启示:大系统要保持结构稳定,必须在组织上配备“架构主心骨”,通过架构治理机制、契约管控、平台化抽象等方式,对抗系统在发展过程中的自然“熵增趋势”。简言之:系统要稳,组织先稳。

四、实例说明与分析:PyTorch 项目中的康威定律体现

1. 模块划分即组织边界的技术映射

📌 对应康威定律第一条:Communication dictates design 组织的沟通方式会通过系统设计表达出来。

在 PyTorch 中,系统的模块划分高度贴合团队的职责边界。比如:

torch.nn由模型表达团队负责,聚焦在构建神经网络结构的通用组件;torch.autograd专注于自动微分机制,主要由计算图与求导专家团队开发;torch.cuda/torch.xpu等模块则分别由硬件适配团队或厂商合作开发。

从提交记录和维护责任划分上可以看到,不同团队各自主导的模块形成了天然的架构边界。这正体现出:组织之间沟通频率高的部分往往构成内部紧耦合模块,而沟通路径稀疏的团队间接口则被自然抽象为系统边界,从而形成了“架构即组织图”的设计模式。

2. 架构变革源于组织结构调整

📌 对应康威定律第四条:Large system organizations tend to disintegrate 大型系统组织往往更倾向于分解,系统架构会随组织变动而演进。

PyTorch 在 2.0 版本中推出的 torch.compile 是一个标志性的系统变革,统一了多个编译子系统(如 Dynamo、AOTAutograd、FX 等)为一个高层编译入口。

这背后的推动力量并非纯粹的技术优化,而是 Meta 对编译相关团队的组织重组——将多个松散的研究项目统一并入一个以“加速执行路径”为目标的协作小组。随着团队重组:

- 编译工具的架构开始向“前后端解耦+中间表示共享”演进;

- 编译相关模块的 API 与调试方式逐步标准化。

可见,组织边界的重塑直接牵动了系统架构的重新整合过程,是典型的“组织投影”在技术结构中的表现。

3. 多组织协作催生可插拔式架构

📌 对应康威定律第二条:System architecture reflects organizational structure across entities 跨组织开发导致系统架构趋向“组织拼接”。

PyTorch 的后端适配能力涵盖了多家企业与研究机构的成果,包括:

- Apple 提供的 Metal 支持(

torch.mps); - 华为对 Ascend 芯片的适配(

torch.npu); - Intel 提供的 GPU 驱动支持(

torch.xpu); - AWS 通过外部插件维护对其推理芯片的集成。

这些贡献方各自独立开发、发布节奏不同,为了容纳这些多样性,PyTorch 架构不得不设计为插件化、驱动化、接口契约清晰的模式,从而在不同组织之间形成较为清晰的协作边界。这并非技术理性下的“最佳架构”,而是现实协作条件下的“最可交付架构”,恰是第二定律所揭示的“拼合效应”。

4. 沟通瓶颈带来的割裂与多样性风险

📌 对应康威定律第三条:There is a homomorphism from the system graph to the organization graph 组织图与系统图之间存在某种同态映射,沟通障碍会反映为架构割裂。

PyTorch 虽有活跃的开源社区,但部分子系统间依然存在协同不足的问题:

- 一些非主流设备的支持模块常年文档缺失,兼容性不稳定;

- 编译工具链中的 FX、TorchScript、Dynamo 等曾长期并行演进,接口风格不一致,导致学习曲线陡峭。

这些现象源于开发组织之间沟通频率不高、责任边界不清,导致系统内部出现重复建设和集成代价高的“缝合地带”。这正印证了第三定律:系统结构在面对沟通受限的现实条件时会产生人为扭曲,甚至损害整体一致性。

五、个人实践延伸:康威定律在我的项目中的体现

nonebot-plugin-track-anime 是一个基于 Python 异步机器人框架 NoneBot 开发的插件,主要用于服务 QQ 机器人平台,提供 动漫更新追踪、订阅管理、自动推送提醒 等功能。项目由个人主导开发,规模不大,但功能上涵盖了数据聚合、异步调度、用户状态管理等典型模块。

尽管项目是个人开发,整个开发过程中,受文档与社区启发,我逐步意识到自己在架构设计上的许多决策,其实与康威定律的原始表述存在天然契合。以下将结合原始四条康威定律,对项目架构的具体体现做出解析。

1. 接口风格映射异构组织结构

对应定律:康威第一定律(Communication dictates design) 系统的设计会体现出开发者之间的沟通方式。

尽管项目由我主导,但由于依赖多个外部平台提供的数据源(如 Bangumi、AniList、Mikan),我不得不针对每个上游服务编写适配逻辑。每个服务的 API 设计风格、数据模型、稳定性差异明显,沟通形式也各异——有些开放文档详尽,有些则需反复调试探索。

为了降低对主流程的干扰,我将不同数据源的逻辑封装进统一的抽象层(如 fetcher 模块),每个上游服务成为一个独立的“接入点”,整体架构也随之演化出明显的“多头结构”。

这种设计正体现了“沟通方式决定架构”的康威第一定律:系统最终形成的模块划分,反映的不是理想化的功能切分,而是我与各服务之间沟通摩擦最小化的结构结果。

2. 多组织接入导致系统呈现拼接特征

对应定律:康威第二定律(There is never enough time to do something right, but there is always enough time to do it over) 系统由多个组织共同开发时,架构将是这些组织结构的拼接体。

虽为个人项目,但本插件实质上站在多个上游服务之上开发,可以视为一种“跨组织集成”。各数据源的差异不仅在内容层面,更体现在其演进节奏和接口稳定性上。这迫使系统内部保留了多个“适配逻辑分支”以应对未来可能的接口变动。

例如:

- 某些 API 需频繁更新签名机制;

- 某些源的内容结构不稳定,只能通过缓存与预解析规避异常;

- 对少量站点甚至需使用 HTML 抓取替代开放接口。

这些“补丁式设计”并非一开始就规划好,而是在“赶着先用起来”的现实驱动下自然生长而来。它们正是康威第二定律的实践体现:现实限制迫使系统用“拼接”的方式完成演进,而后再逐步打磨与抽象。

3. 功能演化受组织角色调整驱动

对应定律:康威第四定律(The structures of large systems tend to disintegrate during development) 大型系统在开发过程中往往趋向解构,而非收敛。

随着用户提出更多订阅管理、状态追踪等功能需求,我在开发中逐步引入了持久化模块、异步任务调度等架构层改造。在此过程中,也有协作者参与提出设计思路,这使我从“孤立开发者”变为“协同沟通者”,项目沟通结构发生了变化。

于是系统也随之发生了如下演进:

- 推送逻辑从即时响应变为定时调度(基于 APScheduler);

- 状态管理从内存转为数据库持久化;

- 模块之间不再直接耦合,通过事件机制协调。

这些演进并不是因为功能需求本身变复杂,而是沟通模式发生改变。正如康威第四定律所揭示的那样:系统的结构随组织协作结构演化而演化。

4. 资源有限导致结构割裂与妥协

对应定律:康威第三定律(There is a homomorphism from the linear graph of a system to the linear graph of its design organization) 系统结构与组织架构之间存在潜在映射关系。

在开发中,受限于时间、人力和注意力成本,我时常只能一次关注一个子模块。这种“串行式”注意力分配,使得系统演进过程中逐渐出现“功能孤岛”:

- 某些功能组件耦合较高,不易复用;

- 文档撰写与测试滞后,用户需阅读源码;

- 部分临时方案延迟了标准化抽象(例如订阅模型早期设计简单,导致后期状态管理迁移较复杂)。

这其实是个人资源限制形成的一种“类组织结构”,它影响了系统结构的“均衡性”和“内聚性”。康威第三定律指出,组织形式的线性图将在系统中留下映射,这在个人项目中同样成立。

六、未来学习与工作的启示

康威定律不仅是一个架构原则,更是一种软技能与技术相结合的工作方法论。对软件工程师而言,它的启发包括:

- 在系统设计早期,就要考虑组织结构与合作模式;

- 架构设计不能脱离沟通实际,模块应围绕团队能力划分;

- 在多人协作中,应强化接口契约意识,降低“沟通成本”;

- 架构演进需考虑组织演进的节奏与变化。

七、结论

康威定律并非静态定律,而是一种动态反映——它揭示了人与系统之间的映射关系。在软件工程实践中,无论是微服务架构、开源协作,还是团队重构,其背后都能看到康威定律的影子。理解这一原理,不仅有助于构建更具可维护性和演进性的系统,也能指导我们进行更合理的团队组织与沟通设计,是每一位软件工程从业者都应掌握的重要理论工具。

参考

Conway’s Law - how organization’s structure influences its results

https://github.com/lbsucceed/nonebot-plugin-track-anime